Краткая история развития древнекитайского однолезвийного поясного меча дао и его роль в системе боя богомола мэйхуа

В старом Китае существовало огромное количество разновидностей холодного, однолезвийного рубяще-режущего оружия под общим наименованием «дао». Известно, что основные виды дао разделялись на три большие группы:

- а) длиннодревковые дао ― гуаньдао 关刀 (яньюедао 偃月刀), сянбидао 象鼻刀, пудао 朴刀

и шуаншоудай 双手带; - б) двуручные дао ― дадао 大刀 (каньдао 砍刀), чжаньмадао 斩马刀 и чандао 长刀;

- в) поясные дао 佩刀 ― чжибэйдао 直背刀, яньмаодао 雁毛刀, водао 倭刀, цицзядао 戚家刀, люедао 柳叶刀, пяньдао 片刀, нювэйдао 牛尾刀, дуаньдао 短刀, шуандао 双刀, наньдао 南刀

(худедао 蝴蝶刀 и худешуандао 蝴蝶双刀).

Исторически, в системе боя богомола мэйхуа (мэйхуа танланмэнь) применялись три разновидности дао из первой и вторых групп: гуаньдао, шуаншоудай и нювэйдао. В данной статье мы подробно разберем только последнюю группу, то есть группу поясных дао.

Согласно многочисленным историческим материалам и археологическим исследованиям, в древнем Китае до монгольского завоевания XIII века широко использовалась только одна разновидность поясных дао под общим названием “прямоспинные мечи” (чжибэйдао) или “мечи с железным кольцом” (техуаньдао).1 Это был однолезвийный прямой меч с небольшим изгибом ближе к острию и кольцом на ручке. Чжибэйдао по внешнему виду мало отличался от популярного в те времена обоюдоострого меча цзянь.

Однако, начиная с Юаньской династии (1271—1368 гг.), под мощным влиянием монгольских военных достижений, технологий изготовления и техник применения меча, в Китае начали превалировать четыре категории однолезвийных мечей под общим названием пэйдао (佩刀, поясной меч с крестовидной или дискообразной гардой). Пэйдао всегда носились на специальном подвесе (тилянгу) из плетеного шнура с особой скобой, прикрепленной к поясу с левой стороны.

Согласно ранней военной традиции, сначала заимствованной монголами у кочевых, в основном алано-болгарских и тюркских племен, проживавших в районе Алтая, Тувы и Урала, а потом развитой маньчжурами, пэйдао носили лезвием вниз, причем с рукоятью меча, направленной назад.2 Это делалось с целью не мешать луку, который в налуче был приторочен слева. Для того, чтобы выхватить пэйдао из ножен, воин левой рукой подбивал ножны назад и вверх, таким образом переворачивая меч лезвием вверх и рукояткой вперед, в идеале одновременно извлекая меч и нанося режущий удар по врагу. Это можно было с легкостью сделать как на скаку, так и в пешем строю.

Второй варинат выхватывания пэйдао использовали уже во вне военное время, подбивая ножны назад за спину и выхватывая меч справа из-за спины, но уже лезвием вниз.

Существовал и третий вариант выхватывания лезвием вниз, при котором одновременно с противоположным движением ножен влево назад, меч доставался из ножен, а сами ножны снимались с пояса, позволяя фехтовать как мечом, так и ножнами, потенциально увеличивая техническое превосходство воина.

В Минскую династию (1368—1644 гг.), китайцы практически полностью перешли на использование популярной в те времена круглой гарды японского происхождения в сочетании с традиционными, уже китайско-монгольскими лезвиями и рукоятями. Таким образом сформировалась первая категория поясных однолезвиевых мечей под общим названием «мечи гусиное перо» (яньмаодао). Форма клинка была прямой с постепенным изгибом только в последней трети ближе к острию, что позволяло помимо стандартных рубяще-режущих движений, успешно применять этот меч и как колющее оружие. В связи с этим рукоять также использовалась прямая. На оконечность рукояти был надето квадратное или круглое навершие. В связи со многими историческими и социальными причинами уже к концу XIII века этот тип меча практически полностью потерял свою популярность среди военных и мастеров боевых искусств. Исключение составляли отдельные школы, где он продолжал использоваться вплоть до нашего времени.

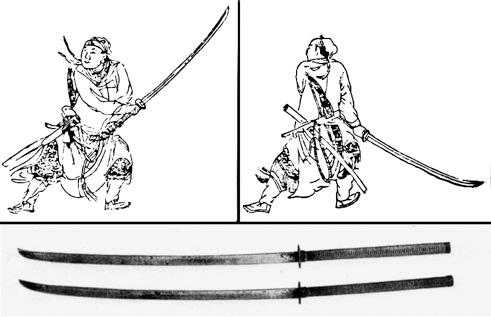

К концу династии Мин и под влиянием японских мечей тати и одати, появилась вторая категория пэйдао, в которую вошли два новых типа клинка. Первый назывался «мечи семьи Ци» (цицзядао), а второй «мечи ивовый лист» (люедао), в эту категорию включались также и «короткие мечи» (дуаньдао). «Мечи семьи Ци» представляли собой несколько укороченный вариант так называемых “мечей подрезающих коня” (чжаньмадао), которые относились к длиннодревковым однолезвиевым, а также длинноклинковым мечам и впоследствии оказали влияние на развитие одного из уставных видов длиннодревковых мечей цинской амии — шуаншоудай. “Мечи подрезающие коня”, известные с начала Сунской династии, широко использовались в многочисленных битвах и сражениях, в основном с единственной целью — отрубить ноги скачущего на полном скаку коня.

В дальнейшем великий минский генерал Ци Цзигуан (1528-1588 гг.), вдохновленный эффективностью, практичностью, и конечно же эстетической красотой японских клинков, которые использовали его заклятые враги — японские пираты “вокоу”, взял за

основу японский тати (китайцы пренебрежительно называли их “мечи лилипутов” водао) и скрестил его с чжаньмадао, создав так называемый «Меч семьи Ци» (цицзядао).

Надо заметить, что оба варианта “водао” и “цицзядао” были весьма популярны в прибрежных районах минского Китая.

Второй тип второй категории пэйдао под общим названием «меч ивовый лист» (люедао) отличался изогнутыми рукоятями и довольно узким лезвием, плавно изгибавшимся к острию по всей длине клинка, что являлось практически идеальной формой для широкого использования рубяще-режущих техник верхом и в пешем строю. Известно, что воинственные маньчжуры отдавали предпочтение именно таким мечам люедао.

Люедао весьма успешно были использованы восьмизнаменными войсками как против самих китайцев, так и против их соседей. Неудивительно, что эта разновидность поясных мечей стала уставной в императорской армии Цинской династии (1644–1912 гг.).

Третья категория пэйдао называлась «рубящие мечи» (пяньдао) и отличалась гораздо более акцентированным изгибом клинка, с целью еще больше увеличить режущую силу этого меча в ближнем бою. Надо заметить, что эти мечи использовались довольно редко.

В четвёртую категорию входили «мечи коровий хвост» (нювэйдао). Данные пэйдао развились на основе народных широколезвийных мечей и являются модификацией меча «ивовый лист» путем постепенного и равномерного утолщения ширины лезвия к острию, где последняя треть клинка по форме напоминает кисточку коровьего хвоста и ее верхняя часть, называемая елмань, также как и лезвие, остро заточена.

Меч пэйдао, используемый в разделе фехтования системы боя богомола мэйхуа, имеет самоназвание “ланьмэньдао” 拦门刀, что означает “преграждающий врата меч”. Это название происходит от классической одноименной формы ланьмэньдао, которая является квинтэссенцией фехтовальных техник системы боя богомола мэйхуа. Стандартная длина всего меча составляет “сань чи сань” (три чи и три цуня) или 101 см, клинок 79-80 см3. Мечи «ланьмэньдао» ковали из так называемой многослойной псевдо-дамасской стали “хуавэньган”, а ножны отделывали черной акульей кожей.

Если же анализировать ланьмэньдао с точки зрения вышеприведенной классификации согласно форме клинка поясных мечей пэйдао, то он несомненно относится к категории нювэйдао, хотя и обладает многими признаками люедао, таким образом являясь промежуточным звеном в трансформации официально принятых на вооружение цинской армией мечей люедао в новую категорию мечей нювэйдао, которые стали популярными в середине 1700-х годов, и изначально используемых преимущественно народными мастерами боевых искусств, деревенским ополчением и повстанцами разных мастей.

Составные части пэйдао на примере «Преграждающего врата меча» (ланьмэньдао):

а) черен/рукоять ― даобин ― 刀柄;

б) головка/навершие ― биншоу ― 柄首;

в) крестовина/гарда ― даопань ― 刀盘;

г) муфта ― даогу ― 刀骨;

д) клинок ― даошэнь ― 刀身;

е) лезвие ― даожэнь ― 刀刃;

ж) тупьё ― даобэй ― 刀背;

з) остриё ― даоцзянь ― 刀尖

и) голомень ― даомянь ― 刀面;

к) елмань ― даошанжэнь ― 刀上刃.

Илья Профатилов, Москва-Хайян, 2013 ©

Продолжение и окончание статьи

- “Прямоспинные мечи” (чжибэйдао), или “мечи с железным кольцом” (техуаньдао), после экспорта в Японию стали прототипом японских мечей. [↩]

- Ношение пэйдао рукоятью назад было особенностью маньчжуров, хотя надо заметить, что и они иногда носили меч рукоятью вперед. [↩]

- для сравнения, средняя длина лезвия японского средневекового тати “водао”, изготовленного до 1596 года, была около 80 см, а более поздней катаны уже 60-73 см [↩]

Спасибо большое! Очень интересно. Я начал заниматься мечом в традиции багуа совсем недавно. По описанию мой меч подходит под 拦门刀. Вдохновения автору на новые исследования!!!!!!!!!!

спасибо за статью. но меня интересует, разве на самом деле китайцы скопировали свои изогнутые клинки с японских тати, а не наоборот? я не эксперт по истории и культуре Азии, но вроде как именно на Японию больше влияла культура Китая?

Опубликовано продолжение и окончание статьи

Вопрос к автору (авторам).

Написано: «Мечи «ланьмэньдао» ковали из так называемой многослойной псевдо-дамасской стали “хуавэньган”»

Можно ли узнать подробности о технологии ковки, и почему псевдо-дамасск?

Если кратко, Технология похожа на японскую, а детали для другой статьи.

Китайские технологии немного отличались от настоящего дамасска, ведь старый секрет был утерян, поэтому и «псевдо». В принципе, похожие варианты были во многих культурах. А вообще, дамасская сталь не была дамасской, а была индийской и называлась тигельная сталь или вутц. Он в Дамасске продавался. Вариантом вутца являлся и булат, и японская сталь. Китайские варианты можно также относить к вутцу. Китайский вутц и есть— хуавэньган плюс разновидность хуавэньгана.

Отличная статья, аж зачитаешься. Где тут плюсики автору ставить?)))

По поводу двухметровых мечей: видел в сети фото, где именно таким мечом приводится в исполнение смертный приговор.

Уважаемый автор, подскажите, как удалось создать коллекцию? Т.е. купить, а затем вывезти? Очень интересно, были ли прецеденты с отбиранием подобных экспонатов на таможне? Или удавалось как-то решать данные вопросы? Как происходил поиск экспонатов?

Коллекция собиралась в течении многих лет, по деревням и весям… :)

Часть находится сейчас в г.Хайян пр.Шаньдун, часть в Штатах, вопрос о ввозе в РФ прорабатывается ввиду его неоднозначности.

кстати, вот хорошая подборка фотографий, уже довольно давняя: http://borianm.livejournal.com/283396.html

Мега-круто, конечно! И да, видео было бы очень любопытно посмотреть. Спасибо за фото из коллекции — впечатляет…

Интересуют ещё мечи-цзянь весьма!

А есть ли подобные исследования по истории лука?

Ок

Наброски есть.

Рабочее название: «Китайский составной лук и с чем его едять!»:)))

П.С. В прошлую поездку как раз добавили к коллекции еще один композитный лук. Вообще, интересно такие предметы, со своей историей, в руках подержать.

Спасибо за статью! Много полезного и нового узнал из истории китайского холодного оружия.

Продолжение еще будет… ;)

Кстати, если есть какие-то вопросы по трад.оружию Китая — задавайте смело!

В плане сделать доп.статью с ответами на эти вопросами.

У меня есть вопрос: если верить википедии, гауньдао Гуаньюя (который как я понял и придумал такие мечи) весил 82 цзиня и в длину был около 2 метров. Длинная и тяжёлая штука, пока замахнёшься сто раз успеют зарубить чем-нибудь полегче. Эти мечи вообще применялись в реальности?

гауньдао Гуаньюй не использовал, а только копье. Все тяжелые дао использовались сугубо в тренировочных целях.

буду рад, если в доп.статье будет инфа по применению дадао в относительно современной войне.

Здравствуйте! Хотел узнать о том, как были созданы первые однолезвийные мечи и кем были их новаторы? Случаем не Гунны или Тюрки?

Нет конечно :)

Издавна делали такое оружие, продолжение этого цикла про дао читайте тут https://zen.yandex.ru/media/oldwushu/orujie-starogo-ushu-mechdao-polkovodec-sta-vidov-orujiia-5d6be377ba281e00ae4d02e7

Отличная статья! ещё бы видео использования всех этих мечей…

ок

во вторую часть сейчас добавлю видеоотчет с семинара по ланьмэньдао с пояснениями

Спасибо

Спасибо за интересную статью :-) И вопрос — техуаньдао и хуаньшоудао времен Хань не один и тот же вид меча?

один, только названия разные.

великолепный обзор, большое спасибо. у самого дао «спортивное» дома лежит, осталось с занятий ушу в Шанхае в далеком детстве)

надеюсь, будет подробная история про дадао в первой половине ХХ века, очень колоритные фотографии японо-китайских войн…

Какие люди в комментариях Большой МГ!

мы всегда где-то рядом:)

Просто восторг! Очень интересно, спасибо огромное!

+1. Меня только первоначальный заголовок (сейчас вынесен в подзаголовок) сначала поверг в уныние, но потом разобрался — очень интересно.

Вау! Вот это я понимаю, отличное погружение в историю китайского холодного оружия. Совершенно другой уровень (сравния со вчерашним постом). Спасибо большое! И с почином!